2014-06-12 刘冠南 等 新生代

6月10日,广州市中级人民法院召开新闻发布会,对近3年来广州劳动争议诉讼情况发布了《白皮书》。法院调研发现,近年来,广州地区审判的劳动争议案件总数居高,为省内最多。部分企业存在恶意诉讼等新的问题。

党的十八大明确提出了要在全社会构建和谐劳动关系的战略目标。妥善处理劳动争议纠纷,为经济平稳发展提供更好的司法保障,是当前人民法院劳动争议审判的工作重心。广州中院有关负责人表示,以近三年劳动争议诉讼情况为样本,分析劳动争议诉讼中面临的问题和困难,法院提出了一系列对策和建议。

审判现状

劳动纠纷案广州审判最多

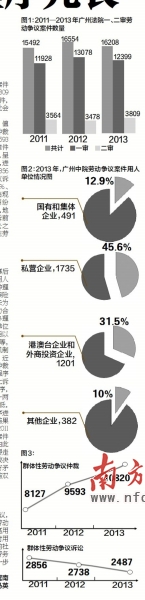

2011至2013年,广州法院受理一、二审劳动争议案件总量分别为15492件、16554件、16208件,从案件总量来看,案件总数比2008至2010年的统计数据高。

2013年,广州法院受理一审劳动争议案件12399件,超过深圳的12041件、东莞的11091件,成为广东一审收案最多的地区,说明广州劳动争议案件整体上处于上升态势,案件总量一直处于高位运行(见图1)。

此外,广州劳动争议诉讼还呈现出以下几方面的特点:

一是案件分布地域较不平衡。广州中院下辖十二个基层人民法院受理的劳动争议案件数量悬殊,花都、白云、番禺三区近三年收案16525件,占全市的44.2%;南沙、从化、黄埔三区近三年收案2608件,占全市的7.0%。相对来说,经济发展快、流动人口多、中小企业多的地区,劳动争议案件数量也随之较多。

二是劳动争议主体相对集中。通过问卷调查和案件抽样,劳动争议案件的劳动者以来穗务工人员为主。近年来,劳动者为农民工的案件呈上升趋势,且收入水平较低,平均工资为2000-3000元。而劳动争议涉及的用人单位则以个体私营企业和三资企业为主。以2013年广州中院受理的案件为例,涉案用人单位中,私营企业1735家,占45.6%;港澳台企业和外商投资企业1201家,占31.5%;国有和集体企业491家,只占12.9%(见图2)。劳动争议发生的行业,主要集中在加工制造业、建筑施工业及服务业等劳动密集型行业,占全部案件的69.3%,高技术产业只占8.8%。这说明劳动密集型企业,特别是非公企业用工不规范的问题比较突出。

三是案件争议事项日趋复杂。诉请劳动关系终结的经济补偿、确认劳动关系和索要未签订劳动合同双倍工资的案件一直是劳动争议的主要类型。近三年来,随着社会保障水平的不断提高,因社会保险发生争议的案件大幅上升。同时,因劳务派遣、同工同酬发生争议的新类型案件不断涌现。广州中院2013年受理的3809件案件中,涉及社会保险争议有2445件,达到64.2%,反映了劳动者要求享有社会保障和平等权益的意识强烈。

四是群体性诉讼案件逐年递减。值得注意的是,2011年至2013年,申请仲裁的群体性劳动争议分别为8127件、9593件、10820件,占全部劳动争议仲裁案件的比例分别为:29.0%、34.5%、40.8%,呈逐年上升态势。而经仲裁裁定之后,进入法院的群体性劳动争议案件为2856件、2738件、2487件,占全部劳动争议诉讼案件的比例分别为:23.9%、20.9%、20.1%,呈逐年递减态势(见图3)。出现这种状况的主要原因在于:群体性纠纷的处理一直是维护稳定的重点工作,地方政府、人民法院及仲裁机构采取诉前联调等多种措施,在当事人提起诉讼之前,及时妥善地化解了大量的群体性劳动争议纠纷。

存在问题

用工不规范较为普遍

劳动争议诉讼中反映出以下几个问题:

一是用工不规范较为普遍。主要表现为:未按照民主程序制定规章制度,未能将规章制度向劳动者公示或告知;对加班时间及加班费的计算方式约定不明;未依法建立工资台账;未建立规范的考勤制度等。有的用人单位恶意规避法律,侵害劳动者的合法权益,主要表现为:不签订劳动合同;不及时足额支付劳动报酬;不缴纳社会保险等。以广州中院2012年审理的二审劳动争议案件为例,用人单位未依法支付劳动报酬及福利待遇的案件约占87%;不依法签订劳动合同、不依法足额缴纳社会保险的案件分别占46%和25%。不规范用工和规避劳动法律义务,导致劳动者对于用人单位缺乏认同感和信任感,是引发劳动争议最主要的原因,也是用人单位败诉的根本原因。

二是用人单位内部调处机制缺失。统计数据反映,企业调解委员会基本上形同虚设:在诉至法院的劳动争议案件中,只有一成左右的争议经过企业内部协调机制处理。实践中,由于工会职能的相对弱化、集体劳动合同流于形式以及企业调解委员会机构的不完备,使得劳动争议内部调处机制的作用没有有效发挥。劳动争议未能在发生的初始阶段得到化解,继而启动仲裁、诉讼程序,使得争议双方当事人更加对立,加大了矛盾的调处难度,客观上增加了仲裁和诉讼的案件数量。

三是劳资双方恶意诉讼日趋严重。因诚信缺失所引发的恶意诉讼在劳动争议中所占的比重越来越大,不仅制约了企业人力资源管理良性发展,也对人民法院审理案件带来极大的困扰。用人单位恶意诉讼主要表现为:虚假陈述,隐匿或伪造证据。部分用人单位在仲裁阶段自认对己方不利的事实,之后在诉讼阶段又恶意予以否认,甚至通过伪造、隐匿关键证据材料达到逃避法定义务的目的。部分用人单位利用自身的强势地位,强迫在职员工出庭作伪证,达到误导裁判的目的;建立关联公司,混淆实际用工主体。同一法定代表人或者相同股东组建多家关联公司,轮流与劳动者签订劳动合同,混淆实际用工主体,一旦与劳动者发生纠纷,推出没有清偿能力的空壳公司应诉,以逃避法律责任;拖延诉讼,增加劳动者维权成本。

部分用人单位恶意刁难离职员工,恶意拖延支付劳动报酬或相关补偿,滥用诉权,耗尽所有处理程序,对明知必败无疑的案件,拒不接受调解,也要将“一裁二审”程序全部走完,拖延履行用人单位的法定义务等。劳动者恶意诉讼主要表现为:部分劳动者推诿拒签劳动合同,事后反而以未签订书面劳动合同为由向用人单位索要双倍工资;部分劳动者以各种理由表示无需用人单位为其缴纳社会保险以获取相应现金,事后又以用人单位未为其缴纳社会保险为由,提出解除劳动合同,以获取经济补偿;部分劳动者在办理住房按揭或者其他事务中,要求用人单位开具高于其实际收入的证明,在离职后以该收入证明向用人单位索要工资差额等。

从司法实践来看,劳动争议处理机制运行并不顺畅:“一裁二审”程序冗长。近三年仲裁起诉率高达52%,说明劳动仲裁的前置过滤功能非常有限,进入诉讼程序的案件数量十分庞大。近三年一审上诉率近30%,说明这部分案件用尽了程序,导致争议解决期间较为漫长,短则一两年、长则三四年;一裁终局案件比例较低,绝大部分案件没有必要将所有的程序进行到底。具体来说,诉讼结果对仲裁结果进行实质性变更的比率较低,2011年—2013年广州中院对于终局裁决案件的撤裁率分别为:5.7%、3.2%、4.7%。由此可见,很多劳动争议案件完全没有必要走漫长的“一裁二审”和申请撤销终局裁决的程序。恶意滥用诉权,更是激化双方矛盾,不利于快速解决争议,修复或终结双方的劳动关系,影响和谐稳定。

对策建议

多渠道解决机制尚待进一步健全

广州中院法官针对发现的问题,提出一系列司法建议:

构建双赢的和谐劳资关系。对于劳动者和用人单位而言,轻易地启动仲裁和诉讼程序,并不是双赢的选择;甚至可能出现双输的结果,即劳动者的诉讼因缺乏法律和事实依据而败诉,用人单位虽然最后胜诉但也因应诉而耗费了相应的时间和成本。

构建多方联动的劳资纠纷解决机制。进一步强化工会的职能作用。在当前形势下,工会应加强自身建设,完成从福利型、活动型工会向维权型、服务型、创新型、双向合作型工会的转变。同时,工会还应注重推进集体合同的订立,加强集体谈判和集体协商,多渠道培育法律援助力量,推进劳动关系领域的法治化进程;进一步加大劳动监察执法力度。

“这既是十八大报告的明确要求,也是行政执法主动性的内在需要”。广州中院有关负责人在发布会上提出司法建议,劳动保障监察部门应进一步强化对劳动者和用人单位的指引、教育功能,提高用人单位的守法意识和守法能力,加大对用人单位欠薪尤其是恶意欠薪、拒不缴纳社保行为的制裁,加强对农民工群体和劳务派遣工群体相关劳动权益的维护;进一步增强仲裁化解功能。

(新生代选编自《南方日报》)

本文版权均属职业病防治公益网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:职业病防治公益网",违者本网将依法追究责任。凡本网未注明"来源:职业病防治公益网 "的文/图等稿件,均来自网络,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。